Wenn Epochen sprechen: Wie Geschichte Klassiker formt

Gewähltes Thema: Der Einfluss des historischen Kontexts auf klassische Romane. Tauche ein in literarische Welten, in denen Revolutionen, Gesetze und Alltagsrituale Geschichten lenken. Teile deine Lieblingsbeispiele, abonniere unseren Blog und begleite uns beim Entschlüsseln der Zeitspuren zwischen den Zeilen.

Warum historischer Kontext die Handlung lenkt

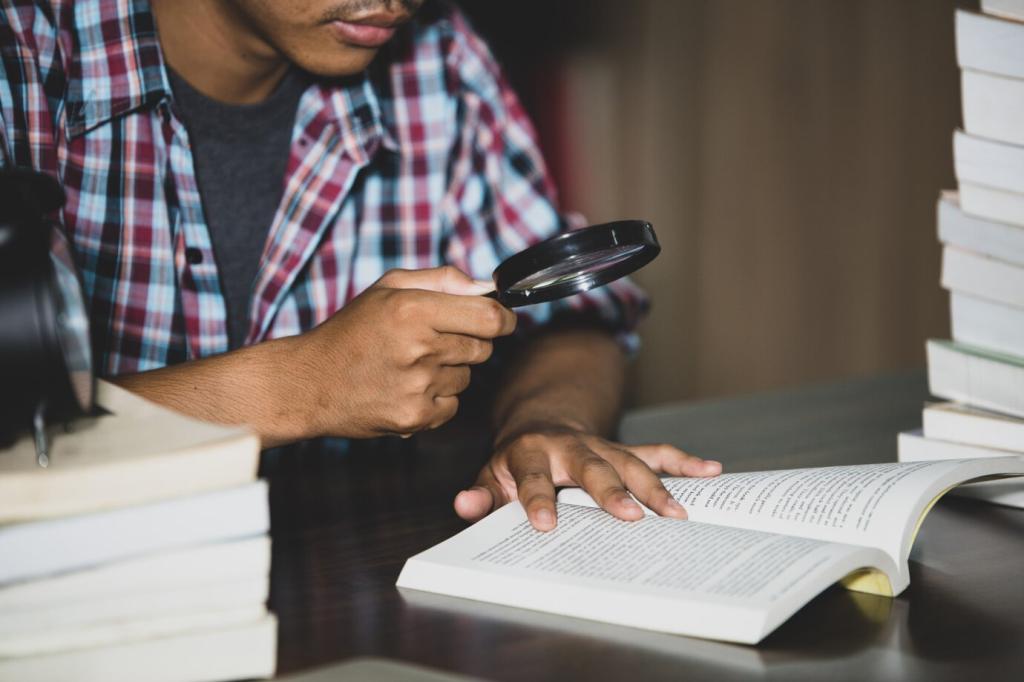

Ereignisse als Plotmotor

Barrikaden, Hofbälle und Hungerkrisen verschieben moralische Grenzen und treiben Figuren zu riskanten Entscheidungen. Denke an die Französische Revolution oder die napoleonischen Feldzüge, die ganze Handlungsachsen auf dramatische Weise neu justieren.

Gesetze und Normen als unsichtbare Regeln

Erbrecht, Schuldenrecht und Zensur wirken wie unsichtbare Spielregeln, die jede Romanfigur spürt. Bei Austen bestimmt das Entailment die Zukunft, in Russland lenkt Zensur Subtexte, Andeutungen und ironische Ausweichbewegungen.

Orte als Archive der Zeit

Salons, Fabrikhallen und Hafenviertel sind mehr als Kulissen; sie speichern Geräusche, Gerüche und Rituale. Wer Dickens’ Straßen liest, begegnet der Stadt als historischem Organismus, der Wahrnehmung und Handlung unablässig formt.

Industrialisierung: Arbeit, Kindheit und sozialer Realismus

Wenn Schichten beginnen, beginnt auch die Handlung: Wege verkürzen sich, Pausen schrumpfen, Konflikte verdichten. Der industrielle Takt zwingt Figuren in Routinen, die Sehnsüchte schärfen und narrative Einschnitte fast mechanisch strukturieren.

Industrialisierung: Arbeit, Kindheit und sozialer Realismus

Aus Lehrlingsverträgen, Schulden und Waisenhäusern weben Klassiker moralische Prüfungen. Aufstiegsfantasien treffen auf kalte Statistiken, und die Frage nach Verantwortung verwandelt Einzelschicksale in gesellschaftliche Spiegel für Lesende jeder Generation.

Krieg als Erzählinstanz: Ehre, Zufall und Trauma

Versorgungslinien, Wetterberichte und Marschpläne bestimmen Szenenfolgen. Verzögerungen erzeugen Spannung, überraschende Begegnungen entstehen aus Routen. Der Materialfluss schreibt, was Figuren zu sagen haben, und wann Stille erzählerisch lauter wird.

Geschlechterrollen und Salonkultur: Politik der Gefühle

Erbrecht als Plotmaschine

Ein unscheinbarer Paragraf entscheidet über Ehe, Haus und Zukunft. Liebesgeschichten kollidieren mit Besitzfragen, und Figuren lernen, dass Zuneigung ohne rechtlichen Spielraum scheitert oder trickreich neue Wege der Bindung sucht.

Gouvernanten, Grenzen, Selbstentwurf

Zwischen Unterricht und Überwachung entstehen Räume der Selbstbestimmung. Heldinnen verhandeln Bildung gegen Abhängigkeit, entdecken ihre Stimme und zeigen, wie private Entscheidungen Öffentlichkeit bekommen, sobald Moral als soziale Bühne funktioniert.

Koloniale Horizonte: Reisen, Handel, Machtgefüge

Das Deck wird zur Bühne für Recht, Zufall und Hierarchie. Abenteuer versprechen Freiheit, doch Protokolle und Profit lenken Routen. So entsteht Spannung zwischen Entdeckungslust und der strengen Ordnung globaler Handelsketten.

Koloniale Horizonte: Reisen, Handel, Machtgefüge

Fremde Landschaften spiegeln innere Abgründe. Erzähler hinterfragen Begriffe wie Zivilisation, während Figuren in Sprachlosigkeit geraten. Aus Reisepassagen werden Gewissensprüfungen, die Lesende zwingen, Blickregime und Machtvokabular kritisch zu befragen.